Für jede Bettung das passende Rohr

Umhüllungen duktiler Guss-Rohrsysteme

Beim Aufbau der städtischen Trinkwasserversorgung vor 150 Jahren bildeten Gussrohre den Grundstock. Ihre stetige Weiterentwicklung betraf Werkstoff, Verbindungstechnik und Herstellverfahren. Auf die steigenden Anforderungen der Anwender an Wirtschaftlichkeit und Dauerhaftigkeit bei gleichzeitig zunehmenden chemischen und mechanischen Belastungen antwortete eine innovative Gießerei-Industrie mit ausgefeilten Lösungen.

Der markanteste Schritt fand vor etwa 60 Jahren statt: die Erfindung des Gusseisens mit Kugelgrafit – in der Rohrbranche duktiles Gusseisen genannt – mit dessen dramatisch erhöhter Festigkeit die Wanddicken und damit das Gewicht der Rohre letztlich halbiert werden konnten.

Kurz danach setzte die Entwicklung moderner Varianten zum Schutz der Rohre und Formstücke gegen äußere chemische Einwirkungen ein. Sie lief parallel zu den jüngeren Entwicklungen der Bauverfahrenstechnik, wo mit den grabenlosen Einbau- und Erneuerungsverfahren sowohl die Verbindungstechnik als auch der Außenschutz vor neuen technischen Herausforderungen standen.

Ebenso bedeutend sind die mechanischen Wechselwirkungen zwischen der Rohrleitung und ihrer Bettung. So enthalten die Normen EN 805 „Wasserversorgung – Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und deren Bauteile außerhalb von Gebäuden“ [1] und EN 1610 „Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen“ [2] umfangreiche Anforderungen an das Bettungsmaterial, mit deren Einhaltung Schäden an den Rohrleitungsbauteilen vermieden wer- den sollen. So bildete die Entwicklung der „Flüssigböden“ über viele Jahre einen Schwerpunkt von Forschung und Entwicklung des IAB – Institut für Angewandte Bauforschung Weimar gGmbH.

Schwerpunkte der jüngeren Entwicklungen beim Schutz gegen äußere chemische Einflüsse

Bei der Einführung duktiler Gussrohre in den 1960er Jahren war man aufgrund umfangreicher Untersuchungen davon ausgegangen, dass der neue Werkstoff mit dem alten Grauguss in korrosionschemischer Hinsicht gleichzusetzen sei. In dieser Phase wurde das gesundheitlich begründete Verbot von Teer wirksam und führte zum Einsatz von Bitumenlacken. In aggressiven Böden reichte der Außenschutz „Bitumenlack“ nicht mehr aus und wurde Anfang der 1970er Jahre durch das System „Zink plus bituminöse Deckbeschichtung“ ersetzt. Anfänglich bestand es aus einer Auflage von metallischem Zink von 130 g/m² mit einer mindestens 70 µm dicken Schicht aus Bitumenlack. Später wurde diese Zink-Auflage auf 200 g/m² erhöht. Um 2000 kam dann eine Zink-Aluminium-Auflage von 400 g/m² hinzu, deren Deckschicht aus einem Epoxidharz-Lack besteht.

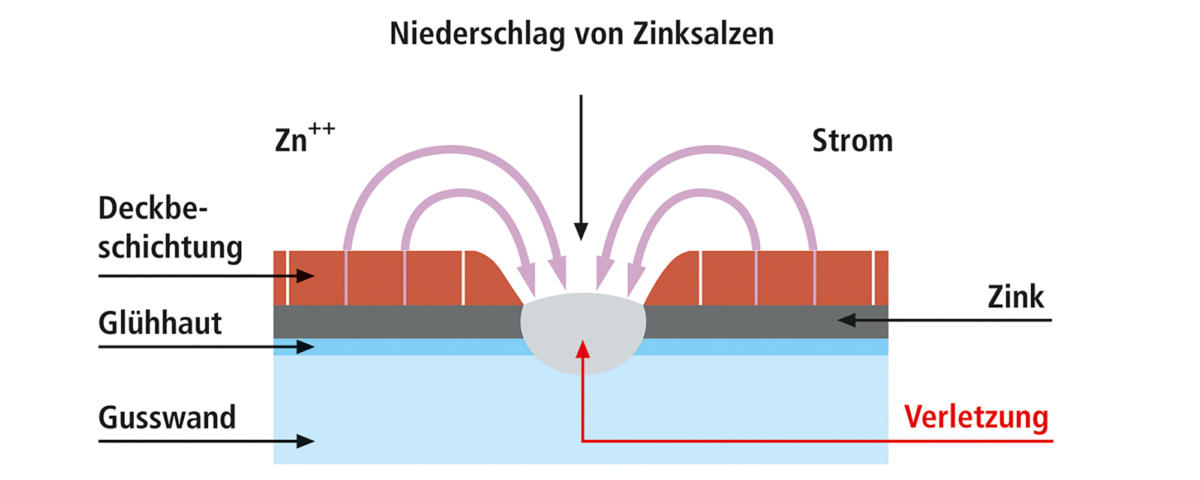

Die Schutzwirkung basiert auf der Stellung von Eisen und Zink in der elektrochemischen Spannungsreihe der Metalle: an Verletzungen der Schicht gehen Zink-Ionen in Lösung und werden an dem anodisch wirkenden Eisen der Verletzung als Hydroxid bzw. -Karbonat unter Volumenvergrößerung ausgefällt; die Verletzung vernarbt und wird unter den gegebenen Bedingungen dauerhaft geschützt.

Natürlich findet dieser Vorgang nur dann statt, wenn die genannten Reaktionsprodukte des Zinks im Bodenelektrolyten unlöslich sind. Dies ist in den meisten Fällen so, nämlich dann, wenn der pH-Wert des Bodenelektrolyten über 6,5 liegt. In Moor- und Marschböden mit ihren sauren Wässern bleiben die Zink-Ionen in Lösung, der Schutzmechanismus ist unterbunden.

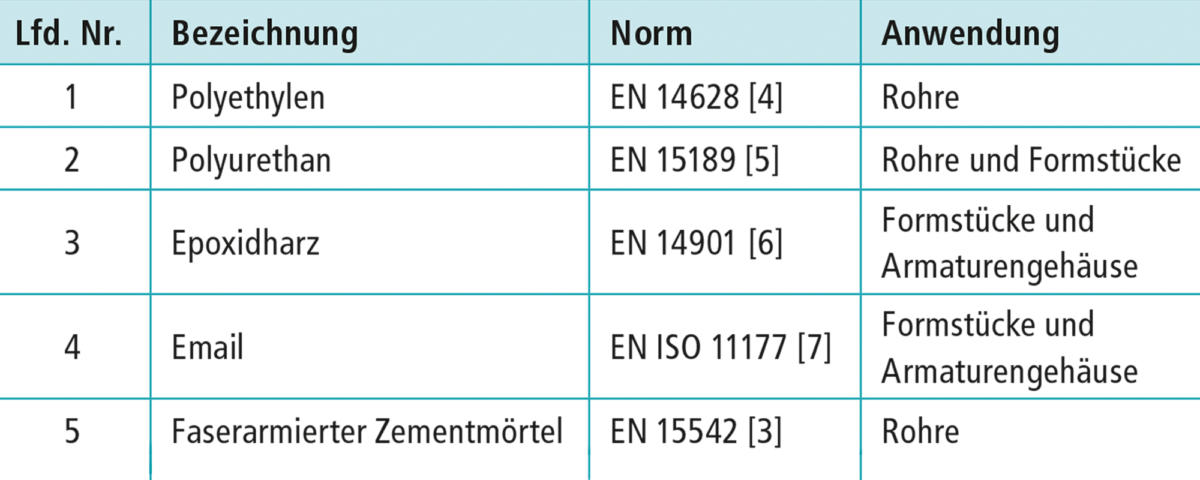

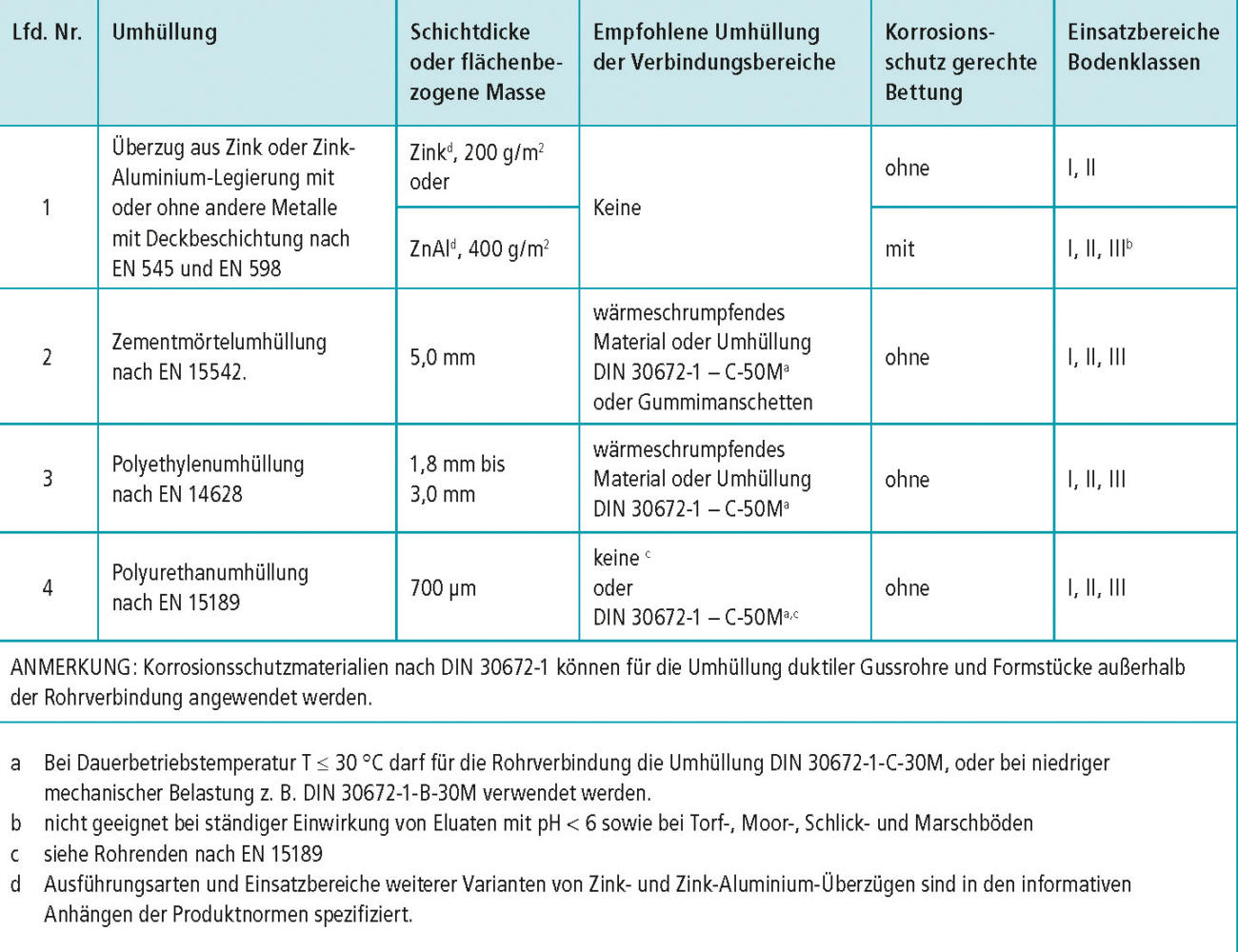

Für diese Böden wurden Dickbeschichtungen entwickelt, die als Barriere wirken und das Eisen vom Bodenelektrolyten mit einem sehr hohen elektrischen Widerstand trennen. Tabelle 1 zeigt die für Guss-Rohrsysteme in Europa genormten Umhüllungen.

Die als elektrochemische Barriere wirkenden Beschichtungen der Nummern 1 bis 5 sind in Böden jeglicher Art einsetzbar, müssen allerdings poren- bzw. verletzungsfrei eingebaut sein.

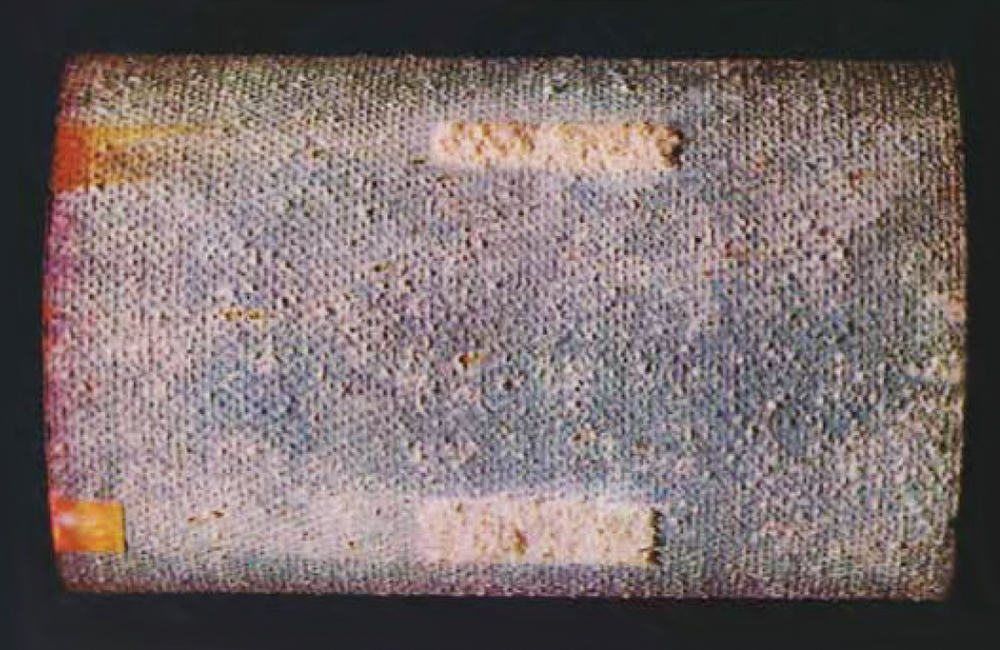

Eine Zwitterstellung nimmt die Umhüllung aus faserarmiertem Zementmörtel nach EN 15542 [3] ein. Sie ist 5 mm dick und wird auf das verzinkte Rohr mit einer organischen Haftgrundierung aufgetragen. Bei einem polymer-modifizierten Mörtel kann die Haftgrundierung entfallen. Beide Varianten können in allen Böden eingesetzt werden. Die Zementmörtel-Umhüllung ist mechanisch äußerst robust und hat sich vor allem bei den grabenlosen Einbauverfahren bewährt, wo häufig unbemerkt scharfkantige Hindernisse in der Rohrtrasse liegen. Aber auch beim Einbau in alpinem Gelände, wo das Heranfahren von Bettungssand fast unmöglich ist, kann der Grabenaushub mit seinen groben und scharfkantigen Steinen und Felsbrocken direkt wieder eingebaut werden.

Als Mitte der 1980er Jahre die grundlegenden Entwicklungen moderner Korrosionsschutz-Systeme von erdüberdeckten Stahl- und Gussrohrleitungen zu ihrem vorläufigen Ende kamen, waren auch die Erfahrungen über den optimalen Schutz in den unterschiedlichen Böden so weit gediehen, dass man ein eigenständiges Regel- werk zu diesem Themenkomplex entwickeln konnte. Hierzu gehört in erster Linie die Bestimmung der Korrosionswahrscheinlichkeit unlegierter Eisenwerkstoffe in Abhängigkeit von den wichtigsten Bodenparametern. Den Anfang da- zu bildete bereits im Jahr 1971 das DVGW-Arbeitsblatt GW 9 „Beurteilung der Korrosionsbelastungen von erdüberdeckten Rohrleitungen und Behältern aus unlegierten und niedrig legierten Eisenwerkstoffen in Böden“ [8]. Nach 14 Jahren Erfahrung mit der Anwendung dieses Merkblattes konnte die DIN 50929-3 „Korrosion der Metalle – Korrosionswahrscheinlichkeit metallener Werkstoffe bei äußerer Korrosionsbelastung – Teil 3: Rohrleitungen und Bauteile in Böden und Wässern“ [9] veröffentlicht werden.

Die Erfahrungen aus der Anwendung des DVGW-Arbeitsblattes GW 9 schlugen sich dahingehend darin nieder, dass von den Bestimmungsgrößen nur die übernommen wurden, die sich in der Praxis als bestimmbar erwiesen. Der Bodenzustand wurde schärfer definiert und aufgrund der Erfahrungen stärker gewichtet. Ebenso wurden die Parameter stärker gewichtet, die für sich allein eine sehr große Korrosivität bewirken: Böden mit hohem Gehalt an organischen Stoffen, Verunreinigungen durch Brennstoffasche, Müll, Schutt, Abwässer sowie Kohlestücke und Koks.

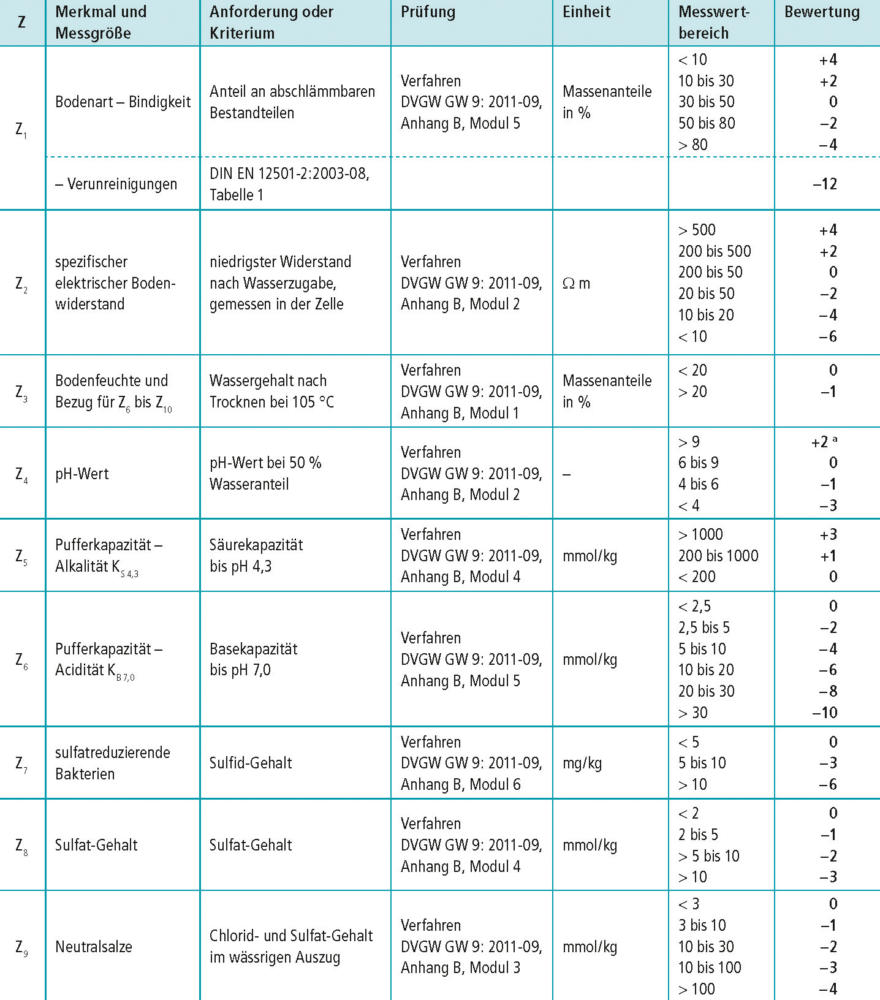

Die Tabelle 2 der DIN 50929-3 [9] enthält die wichtigen Bodenparameter, die sich an Bodenproben im Labor bestimmen lassen. Dabei sind die gemessenen Werte teilweise in Gruppen mit steigendem Messwert geordnet. Für jede Gruppe ergibt sich dann eine Bewertungszahl Zn für n Labor-Parameter.

Die Bewertungszahlen Z1 bis Z9 (Laborwerte) werden addiert und ergeben die Bewertungszahlsumme B0.

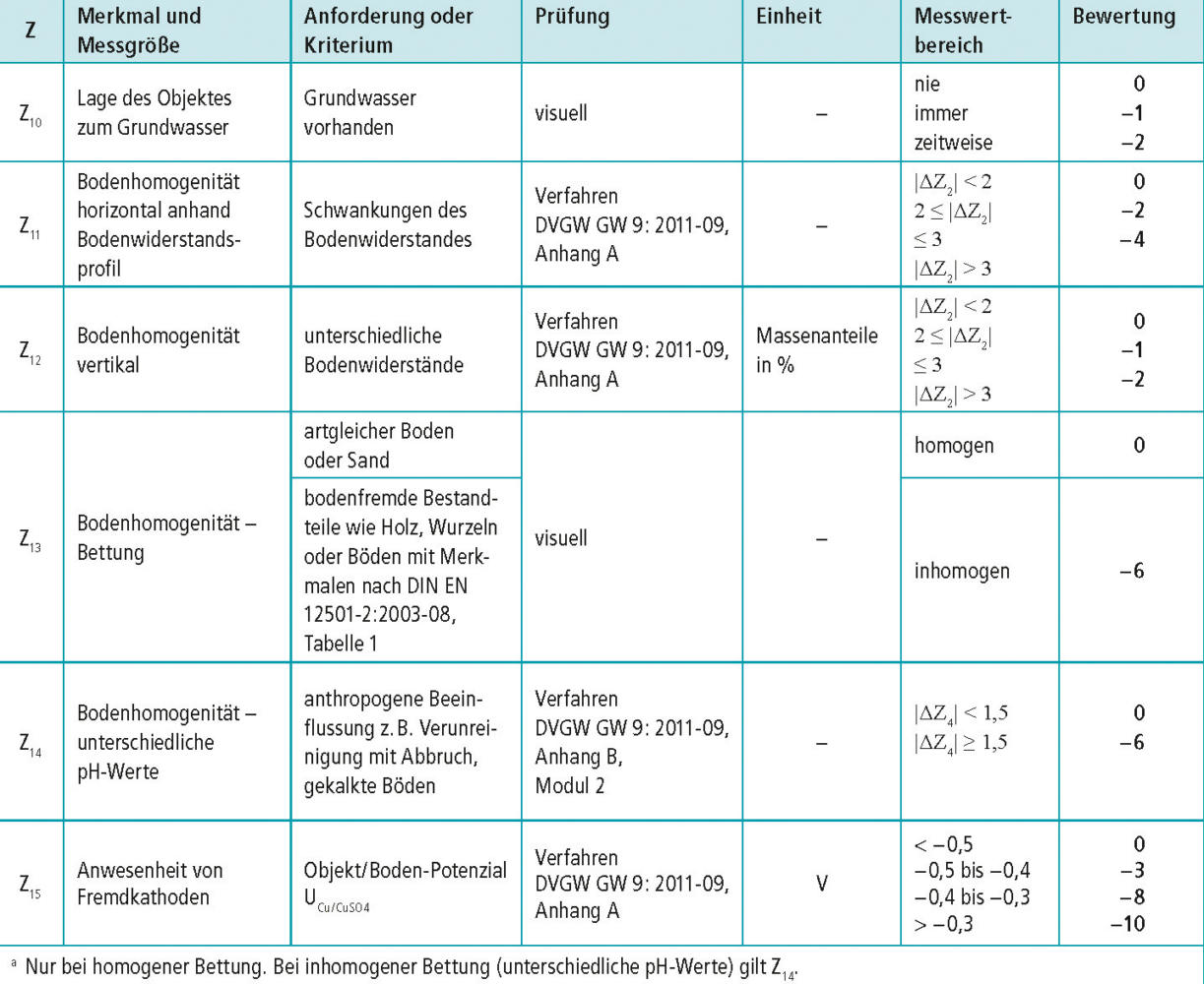

In die Beobachtungen der örtlichen Gegebenheiten gehen Kriterien, wie die Lage des Objekts zum Grundwasser, Inhomogenitäten durch vertikale und horizontale Schichtung des Bodens sowie Potenzialmessungen zur Feststellung von Fremdkathoden, ein. Endergebnis ist die Bewertungszahlensumme B1.

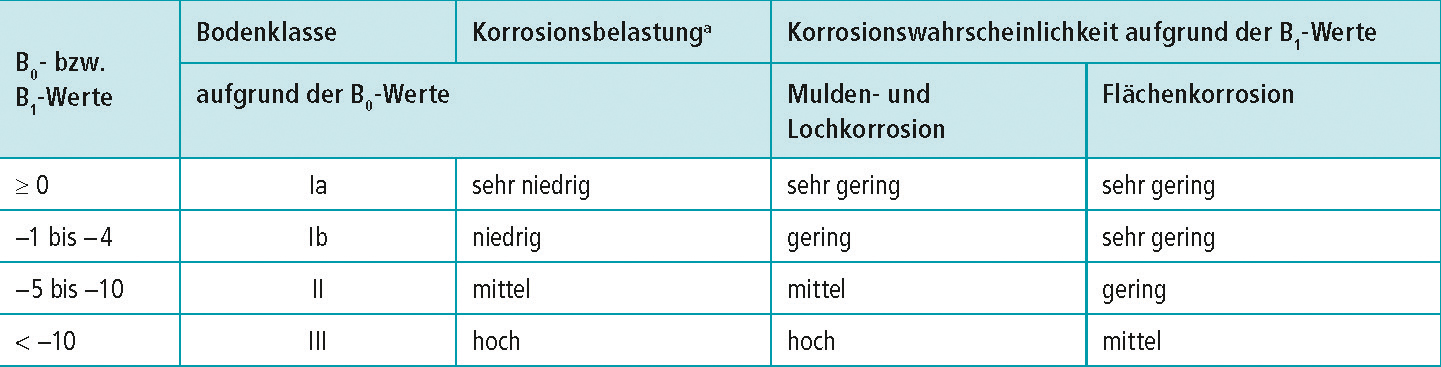

Am Ende der Systemanalyse mit Parametern, die sowohl an Bodenproben im Labor als auch an Merkmalen der örtlichen Gegebenheiten quantitativ bestimmt werden, steht eine tabellarische Einteilung in vier Bodenklassen mit zunehmender Korrosionswahrscheinlichkeit bei freier Korrosion von unlegierten und niedrig legierten Eisenwerkstoffe (Tabelle 3).

Von praktischer Bedeutung für die Wahl des geeigneten Außenschutzes von Rohren, Formstücken und Armaturen aus duktilem Gusseisen ist die Einteilung der Böden in vier Bodenklassen von praktisch nicht aggressiv bis stark aggressiv (Ia bis III). Bei Rohrleitungen hat die bleibende Dichtheit Priorität. Hier ist die Geschwindigkeit der Loch- und Muldenkorrosion von entscheidender Bedeutung.

Nachdem sich die Einstufung eines Bodens mithilfe einer Art Systemanalyse etabliert hatte, fehlte als Bindeglied zu den eingangs erwähnten Schutzarten metallischer Rohrleitungen nur noch eine Technische Regel, mit der man die Bodenaggressivität in der Umgebung einer Rohrtrasse einer dazu passenden Rohrumhüllung zuordnen konnte. Dies war die DIN 30675-2 [10] für die duktilen Gussrohre, für Stahlrohrleitungen war es die DIN 30675-1 [11]. Bei der Überarbeitung der DIN 30675-2 [10] im Jahre 1993 wurden die Einsatzbereiche der verschiedenen Umhüllungen um den Begriff der korrosionsschutzgerechten Bettung erweitert. Damit wird dokumentiert, dass neben der Umhüllung auch die Bettung einer Rohrleitung Teil des passiven Korrosionsschutzsystems ist und bei der Klassifizierung der Einsatzbereiche zu berücksichtigen ist.

Die gesammelten Erfahrungen schlugen sich 1993 in einer ersten, 2019 in einer zweiten Überarbeitung der DIN 30675-2 [10] nieder. Zentrales Werkzeug dieser Norm ist die zuordnende Tabelle 4.

Die richtige Wahl des Außenschutzes duktiler Guss-Rohrsysteme gegenüber chemischen Angriffen ist in einem in sich geschlossenen Technischen Regelwerk relativ einfach, vor allem dann, wenn sich bei Betrachtung der örtlichen Gegebenheiten herausstellt, dass die Trasse erkennbar mit organischen Beimengungen verunreinigt ist. Z1 (Tabelle 2) weist dann einen Wert von – 12 aus, womit der Boden in der Klasse III mit hoher Korrosionsbelastung und hoher Wahrscheinlichkeit von Lochfraßkorrosion gekennzeichnet ist. Die in Tabelle 1 aufgeführten Dickbeschichtungen sind dann ohne weitere Bodenuntersuchungen zu wählen.

Unter Anwendung einer korrosionsschutzgerechten Bettung aus einem Bodenmaterial der Klasse I können auch die Schutzsysteme auf Zink-Basis eingesetzt werden, sofern die Fußnote b der Tabelle 4 beachtet wird.

DIN 30675-2 [10] enthält in Abschnitt 8.4 ergänzende Schutzmaßnahmen für Formstücke gegen Elementbildung mit Fremdkathoden und Betonwiderlagern.

Angaben zur Beurteilung von Erdböden (Bodenproben im Labor).

Angaben zur Beurteilung von Erdböden (örtliche Gegebenheiten)

Bodenklassen, Korrosionsbelastung und Korrosionswahrscheinlichkeiten bei freier Korrosion von unlegierten und niedriglegierten Eisenwerkstoffen.

Einsatzbereiche von erdüberdeckten Rohren aus duktilem Gusseisen mit Umhüllungen.

Schutz bei mechanischen Belastungen

Das System duktiler Gussrohre, Formstücke und Armaturen ist von sich aus schon sehr robust und benötigt keinen besonderen mechanisch wirksamen Außenschutz, es sei denn, die örtlichen Gegebenheiten verlangen einen hochwertigen Schutz gegen Korrosion.

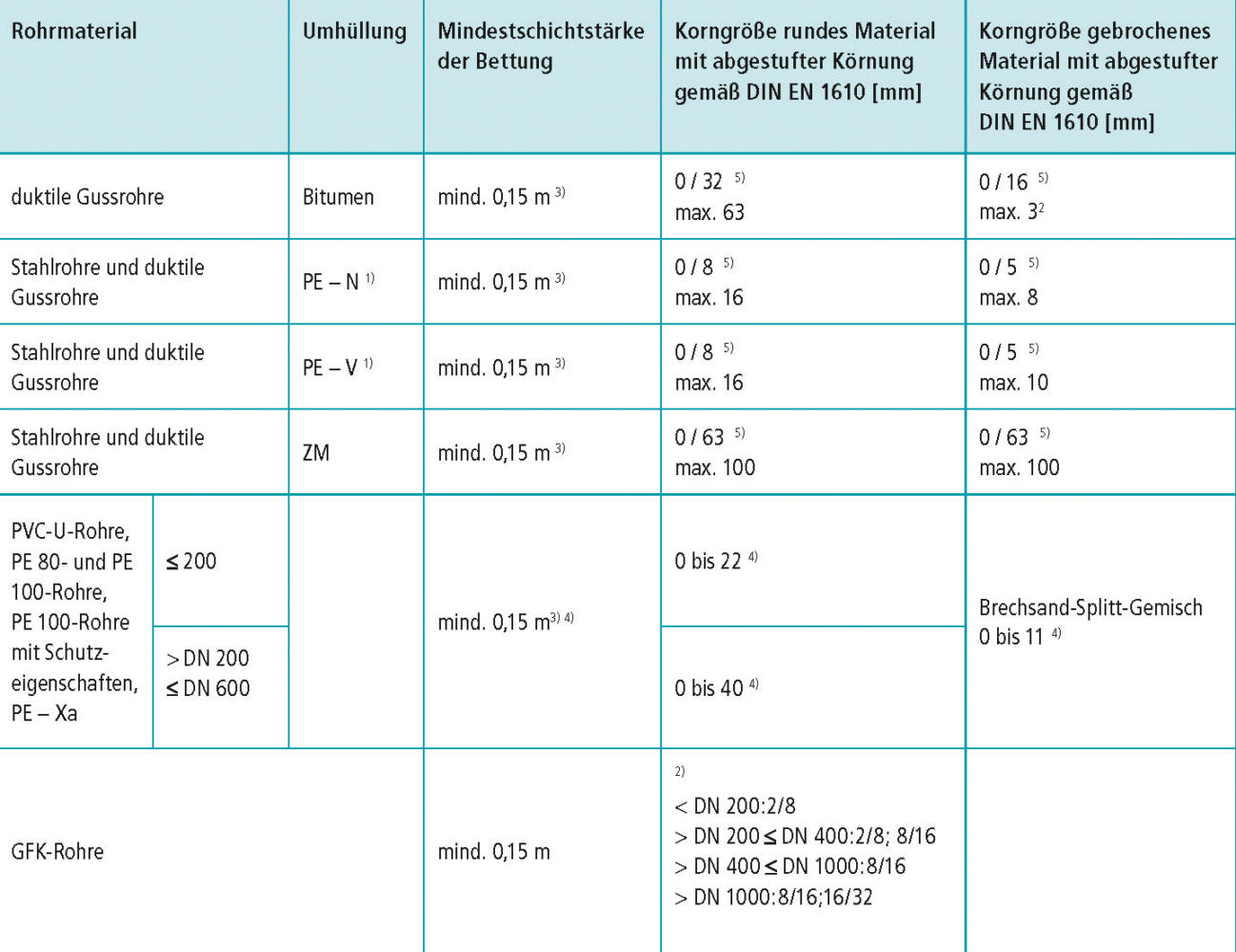

Die sich inzwischen abzeichnende Verknappung von Sand als Bettungsmaterial hat bei der Überarbeitung der EN 1610 [2] dazu geführt, dass bei den angelieferten Baustoffen erstmals Recycling-Baustoffe zugelassen wurden. Auch ist der Wiedereinbau des anstehenden Bodens erlaubt, sofern er keine Bestandteile enthält, die das Rohr schädigen könnten.

In diesem Sektor hat sich die Zementmörtel-Umhüllung nach EN 15542 [3] durchgesetzt, die laut Tabelle 4, Zeile 2, in allen Böden der Klassen I bis III eingesetzt werden kann. Zusätzlich erlaubt diese äußerst robuste Umhüllung eine Bettung in Böden mit Steinen bis 100 mm Korngröße, wie es im Anhang G des DVGW-Arbeitsblattes W 400-2 [12] beschrieben ist.

Der Einsatz duktiler Gussrohre mit einer Zementmörtelumhüllung ist aus mehreren Gründen als nachhaltig zu bezeichnen:

1. Die Wiederverwendung des Grabenaushubs erspart sowohl seinen Abtransport als auch den Antransport von Bettungssand, wodurch zusätzlicher LKW-Verkehr einschließlich der damit verbundenen CO2-Emissionen vermieden wird. Beim Bau von Wasserleitungen im alpinen Gelände für Turbinenleitungen und Beschneiungsanlagen ist der Materialtransport stark eingeschränkt und oft technisch beinahe unmöglich. In diesen Fällen ist die Umhüllung nach EN 15542 [3] so robust, dass eine Bettung im anstehenden Felsgeröll geübte Praxis geworden ist.

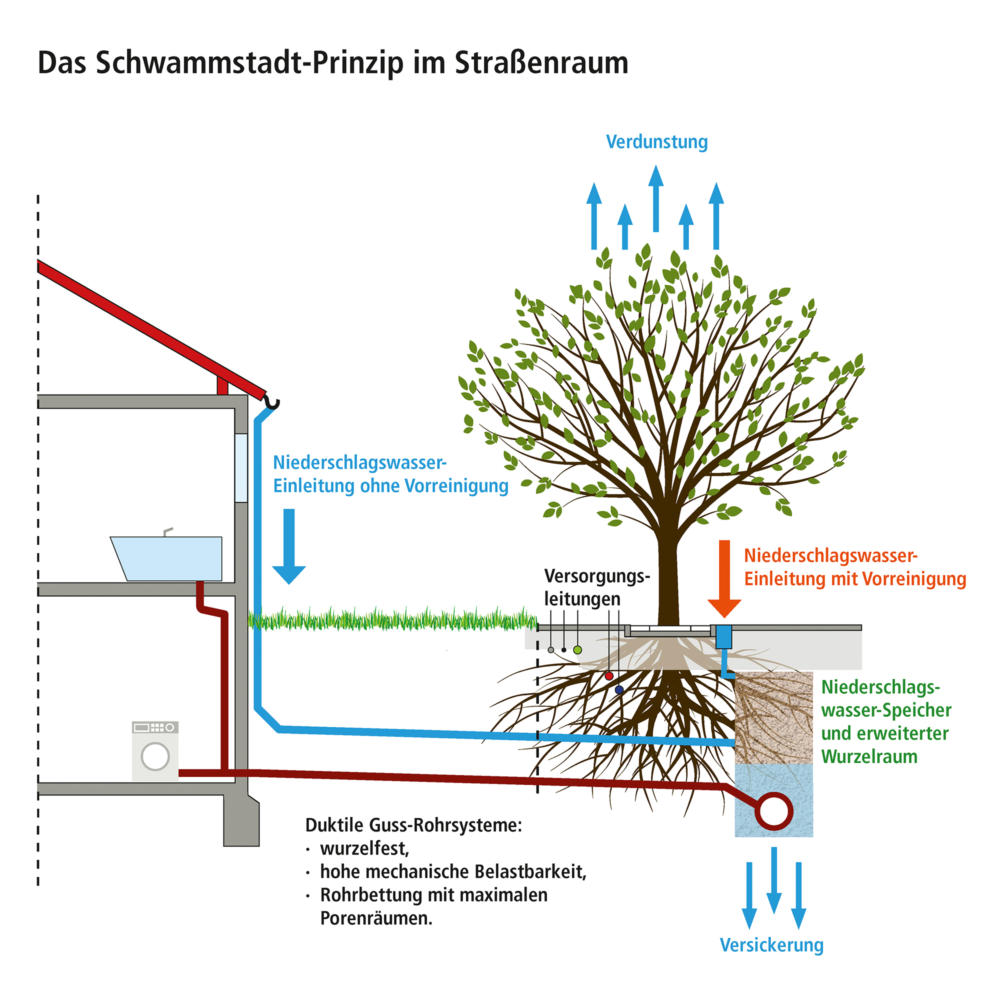

2. Die Bettung in grobem Schotter eröffnet dem duktilen Gussrohr mit einer Umhüllung aus Faserzementmörtel eine völlig neue Anwendungsvariante: beim Schwammstadtprinzip kann ein mit grobem Schotter gefüllter Rohrgraben als linearer Zwischenspeicher für Regenwasser aus Starkregenereignissen genutzt werden, das den Bäumen des städtischen Grüns über einen verlängerten Zeitraum zur Verfügung steht. Die nachgewiesene Wurzelfestigkeit der Gussrohrverbindung erlaubt dabei einen Baumstandort direkt auf der Rohrtrasse. Bei dieser Anwendung ergeben sich gleichzeitig zwei klimawirksame Effekte:

a) Vermeidung von Überschwemmungen durch Zwischenspeicherung von Regenwasser.

b) Verbesserte Wachstumsbedingungen von Straßenbäumen mit der damit verbundenen Verbesserung des Mikroklimas durch die vergrößerte Verdunstungsleistung ihrer besser ausgebildeten Kronen.

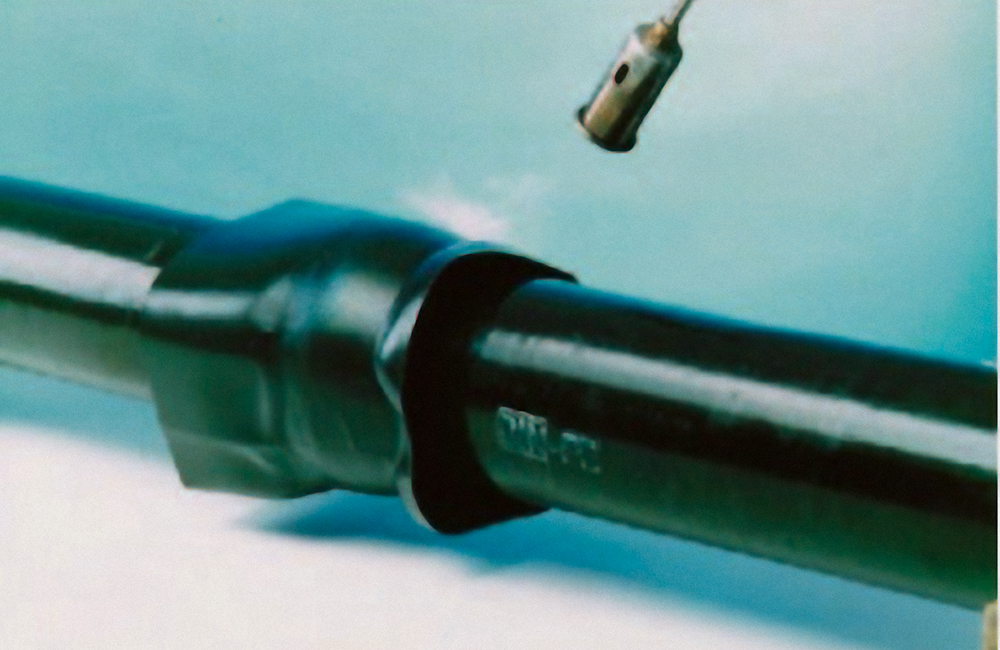

3. Die Entwicklung der grabenlosen Einbau- und Erneuerungsverfahren ist maßgeblich von duktilen Gussrohren mit längskraftschlüssiger Verbindung beeinflusst worden. Hier kann man eigentlich von einer Bettung mit mehr oder weniger unbekannten Eigenschaften sprechen. In einem mit Bentonit gestützten Bohrloch kann eigentlich alles vorkommen, was einem dort durchgezogenen Rohr widerfahren kann wie etwa spitze Steine, scharfkantige Fundamentreste, Graugussscherben im Fall des Berstlinings etc. Die Liste lässt sich unschwer fortsetzen. Duktile Gussrohre mit Zementmörtel-Umhüllung haben sich für diese Verfahren mit „unbekannter Bettung“ auf ganzer Linie durchgesetzt.

Anhang G DVGW-Arbeitsblatt W 400-2: Richtwerte für Materialien in der Leitungszone außerhalb des Straßenraumes.

Fazit

Die Ausführungen zum äußeren Schutz duktiler Guss-Rohrsysteme vor chemischen und mechanischen Beanspruchungen zeigen, dass der nachhaltige Bau von Leitungen für Wasser und Abwasser mit jeglichem Bettungsmaterial möglich ist.

Autor:

Dr. Jürgen Rammelsberg, EADIPS®/FGR®